V. 14. No.2 junio-agosto 2024

ISSN: 2306-823X

Recibido: 8/02/2024/Aceptado: 3/05/2024

Implementación de Sistemas Fotovoltaicos Aislados en la Comunidad Rural Ensenada del Indio

Implementation of Isolated Photovoltaic Systems in the Ensenada del Indio Rural Community

Yilena Paumier Leyva yilenapaumierleyva@gamil.com (1)

Reineris Montero Laurencio rmontero@ismm.edu.cu (1)

Yanelis de la Caridad Pompa Montes de Oca ycpompa@udg.co.cu (2)

Maité Riquenes Pérez riquenesp@udg.co.cu (2)

Adelmis Estrada Rodríguez aestradarodriguez@udg.co.cu (2)

(1) Universidad de Moa, Cuba; (2) Universidad de Granma, Cuba

Resumen: Se caracterizaron los aspectos técnicos, sociales y energéticos inherentes a la implementación de Sistemas Fotovoltaicos Aislados de 2,2 kWp de potencia en la comunidad rural Ensenada del Indio, del municipio Río Cauto, provincia de Granma. Los trabajos de electrificación se realizaron mediante la instalación de Sistemas Fotovoltaicos Autónomos. La investigación se fundamentó en el procesamiento de datos ofrecidos por el proyecto FRE local, las encuestas a trabajadores de las brigadas que participaron directamente en la instalación de los sistemas y en cuestionarios aplicados a pobladores. Se especifican las características técnicas de la tecnología y cómo se contextualiza en las diferentes tipologías de viviendas, se resumen las experiencias en el trabajo de puesta en marcha y la opinión de los habitantes en relación a los beneficios en su vida cotidiana. Para evaluar el impacto de la electrificación, se confeccionó una matriz energética inicial y otra final, considerando cambios en el uso de los portadores energéticos que indican una disminución de aproximadamente un 50 % así como la reducción de emisiones a la atmósfera de aproximadamente 159 420,5 kg de CO2. La electrificación con fuentes renovables de energía en esta comunidad, ayuda a revertir la emigración, mejora considerablemente las condiciones de vida de sus pobladores, ofrece diferentes oportunidades educativas y facilita las actividades productivas vinculadas al uso de energía en apoyo al desarrollo local.

Palabras claves: electrificación rural, panel solar, panel fotovoltaico, generación fotovoltaica, fuente renovable de energía

Abstract: The technical, social and energy aspects inherent to the implementation of Isolated Photovoltaic Systems of 2,2 kWp power in the rural community Ensenada del Indio, in the Río Cauto municipality, province of Granma, were characterized. The electrification works were carried out through the installation of Autonomous Photovoltaic Systems. The research was based on the processing of data offered by the local FRE project, surveys of brigade workers who directly participated in the installation of the systems and questionnaires applied to residents. The technical characteristics of the technology and how it is contextualized in the different types of housing are specified, the experiences in the implementation work and the opinion of the inhabitants in relation to the benefits in their daily lives are summarized. To evaluate the impact of electrification, an initial and final energy matrix was prepared, considering changes in the use of energy carriers that indicate a decrease of approximately 50% as well as the reduction of emissions into the atmosphere of approximately 159,420.5 kg of CO2. Electrification with renewable energy sources in this community helps reverse emigration, considerably improves the living conditions of its residents, offers different educational opportunities and facilitates productive activities linked to the use of energy in support of local development.

Key Words: rural electrification, solar panel, photovoltaic panel, photovoltaic generation, renewable energy source

Introducción

La energía está presente en todas las actividades humanas y su disponibilidad es un requisito imprescindible para el desarrollo de los pueblos. La energía provee servicios esenciales para el desarrollo humano, social y económico, como son: iluminación, refrigeración, cocinado de alimentos, calefacción, acceso a información, transporte, fuerza motriz, etc. Todos ellos son servicios absolutamente necesarios para acceder a la educación, la salud, la comunicación y los procesos productivos. Existe una relación clara que nadie discute entre acceso a formas modernas de energía y desarrollo humano. (Izquierdo & Eisman, 2009).

El aislamiento geográfico de algunas zonas es una buena razón para el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en energías renovables, debido a la dificultad de su conexión a la red eléctrica y al transporte de combustible a la zona, entre otros factores (Zambrano, 2022).

En los asentamientos rurales que no reciben servicio eléctrico, los efectos de este tipo de inversiones contribuyen a la reanimación económica, sobre todo de las producciones agrícolas como actividad económica fundamental, generalizando el uso de los recursos renovables (González et al., 2017). Al decir de Nolasco & Gomis (2021) la electrificación rural incentiva el desarrollo socioeconómico de las comunidades y los beneficios se ven reflejados en el incremento de calidad de vida.

Los sistemas de generación fotovoltaicos son el recurso ideal para los sistemas de generación aislados para zonas rurales debido a que la instalación de la red eléctrica es costosa o técnicamente compleja (Cuenca et al., 2023).

En Cuba, la gestión sostenible de las fuentes renovables de energía (FRE) muestra un lugar de privilegio desde las agendas políticas y públicas, con impactos concretos en las comunidades rurales de difícil acceso (Pérez et al., 2022). Sin embargo, al decir de Korkeakoski & Filgueiras (2022) resulta necesario incrementar el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía para producir un cambio en la matriz de generación de electricidad; reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, los costos energéticos, la contaminación ambiental y conseguir el pleno acceso a la electricidad de los cubanos.

La electrificación de comunidades rurales aisladas no es un tema nuevo en el contexto del trabajo de la Union Eléctrica en Cuba. La electrificación de objetivos sociales y económicos por medio de paneles solares, basado en un Programa de Electrificación Rural, instaló en una primera etapa sistemas de pequeña potencia y de forma aislada y en una segunda etapa la electrificación de comunidades rurales y otros objetivos socio-económicos con sistemas fotovoltaicos de pequeña y mediana potencia (Camejo, Heredia & Hechavarría, 2015). Autores como Olalade et al., (2016) y Soto, Vilaragut & Castro (2021) han expuesto las experiencias en la electrificación de comunidades rurales aisladas en Cuba.

Echevarría et al. (2020) pdefinieron una metodología que se presenta como herramienta para la gestión del proyecto FRE local, donde exponen una concepción de la intervención social para la mediación entre los diferentes actores que participan en él. La metodología promueve un enfoque participativo desde/para/con todos los actores implicados en tanto privilegia el carácter cualitativo de las acciones previstas. De igual modo, desarrolla acciones formativas en condiciones de equidad, genera aprendizajes y alianzas estratégicas, contribuye a democratizar la transferencia de tecnología y sus impactos en procesos de desarrollo local (Echevarría et al., 2020).

Por esta razón este trabajo tiene como objetivo caracterizar aspectos técnicos, sociales y energéticos inherentes a la implementación de Sistemas Fotovoltaicos Aislados (SFVA) de 2,2 kWp de potencia en la Comunidad Rural Ensenada del Indio, perteneciente al municipio Río Cauto en la provincia de Granma, primera en implementar la electrificación en la región oriental mediante el proyecto FRE local.

Caracterización de la comunidad Ensenada del Indio

Tomando como referentes el estudio integral realizado a la comunidad Ensenada del Indio (Guardia et al., 2020), a continuación, se resumen los principales aspectos que describen sus dimensiones, a partir de la aplicación de un instrumento de intervención social, diseñado por el Centro de Estudio de Energía y Procesos Industriales de la Universidad de Sancti Spíritus. Los resultados que se exponen, están relacionados con un trabajo multidisciplinario en el contexto de la comunidad y sirven de base para fomentar una electrificación rural en materia de un desarrollo local sostenible.

Indicadores geográficos

Río Cauto es uno de los 13 municipios de la provincia Granma. Tiene como principal accidente geográfico el río más extenso de Cuba, el Cauto. Este río posee el más grande, complejo y mejor conservado sistema deltaico de Cuba y del Caribe.

La comunidad Ensenada del Indio es uno de los tres asentamientos poblacionales con que cuenta el Consejo Popular Río Cauto. Se encuentra ubicado a 7 km de la cabecera municipal por la vía del río y a 30 km siguiendo la trayectoria desde el centro municipal hasta la carretera central Bayamo–Las Tunas.

La comunidad posee una extensión aproximada de 8 km2 y una temperatura media anual que oscila entre 32 ºC y 35 ºC. Los vientos predominantes son del noreste y también afectan los vientos locales provenientes del sur. En el territorio, la fauna está compuesta por variadas especies y una rica vegetación de arbustos, que se extienden hacia las márgenes del río, con representación de algunas especies que han logrado perpetuar su presencia de lo que fue el bosque original en forma de galería del Cauto, aunque han proliferado algunas plantas invasoras, principalmente Marabú.

Dinámica y estructura socio-demográfica de la población

La comunidad, en el momento de realización del estudio integral, tenía 40 viviendas, y una población de 86 habitantes (50 hombres y 36 mujeres). El sexo masculino concentra su mayor población en las edades comprendidas entre los 31-60 años con 28 personas lo que representa el 56 % de la población total masculina, seguidamente se ubica el grupo etario (2-30 años) con 15 para un 30 % y con los menores porcentajes el grupo poblacional adulto mayor (61-81 años) con 7 personas para un 14 %. De igual manera, el sexo femenino presenta un comportamiento semejante. Los mayores porcentajes de población se ubican en las edades comprendidas entre los 31-60 años, con 19 personas para un 5,8 %, seguidamente el grupo en edades jóvenes (2-30 años) con 15 personas lo que representa un 41,7 % y por último el grupo 61-81 años con 2 personas mayores para un 5,5 % del total de la población femenina. El 60,5% de las personas se encuentran en edad laboral.

La comunidad ha manifestado tasas de decrecimiento demográfico, que están asociadas a las migraciones dentro del propio municipio, sobre todo después del cierre del central azucarero y el empleo y empoderamiento de la mujer, que se dedican a los servicios en la cabecera municipal. Lo anterior evidencia la necesidad de realizar acciones y/o proyectos de intervención comunitarios como es el caso del Proyecto FRE local, que transformen la realidad existente y que logre la dinamización de la comunidad desde el punto de vista económico y social con vistas a mejorar las condiciones de vida de sus moradores y que en un período corto se revierta la situación demográfica que presenta la misma.

Indicadores socio-económicos

El desarrollo de la comunidad se ha sustentado en la actividad agropecuaria, dedicada fundamentalmente a la producción de la caña de azúcar, la ganadería y los cultivos varios para lo cual están destinadas 280 ha. Las producciones de leche (125 000 l/año) y carne (80 t vacuna, 27 t de cerdo y 5 t ganado menor /año). La cría de aves de corral representa una fortaleza en la comunidad y constituye un importante aporte, sobre todo, a la economía familiar. Sus producciones se diversifican bajo los principios de autogestión para el desarrollo agropecuario local. Los promedios de ingresos familiares mensuales oscilan entre los 250 y 2000 CUP, para un nivel de satisfacción medio y bajo, declarado así por la comunidad (Guardia et al., 2020).

Comparten las dificultades, al igual que las comunidades vecinas, para el traslado de los cultivos por el estado de los viales, la mala calidad de los botes y la falta del puente. La carretera que da acceso a la comunidad se encuentra actualmente en pésimo estado y en temporada lluviosa es intransitable, de igual manera el camino que la comunica con la comunidad más cercana.

Indicadores ambientales

Las casas son de madera, tablas de palma y techo de guano, aunque también hay (en su minoría) casas de maderas con techos de tejas. Predominan las casas independientes, de ellas un 47,5 % están en estado regular y un 52,5 % mal. Aunque en la comunidad se muestran indicadores productivos satisfactorios, el índice de aprovechamiento de la tierra es medio, por la disponibilidad de agua, marcado por la inexistencia de instalaciones hidráulicas y sistemas de riego, así como la aplicación inadecuada de las tecnologías de manejo e inestabilidad en el suministro de equipos e insumos para el proceso productivo, sumado a la salinidad de los suelos del territorio que se ven afectados por la cuña de instrucción salina y por la intrusión del mar, a causa de la marea de surgencia. El sistema de riego también se ve limitado debido a la carencia de energía que garantice el aprovechamiento óptimo y sostenible de la tecnología necesaria.

Se generaliza el uso de la leña como combustible para la cocción de alimentos en fogones rústicos poco eficientes, la quema de la caña de azúcar en terrenos aledaños a la comunidad, la tala de árboles en espejos de agua y en la franja hidrorreguladora del río para la producción de carbón, las prácticas agrícolas no adecuadas, la inexistencia de infraestructura para el aprovechamiento de las FRE que provocan el incremento de la carga contaminante de origen vegetal que afecta la atmósfera, las aguas superficiales y subterráneas, la falta de agua potable y de un sistema eficiente de riego. Todo lo anterior, incide en la calidad de vida de los pobladores de la comunidad e influyen negativamente en la estabilidad de los sistemas naturales. A lo anterior se suma la falta de conocimiento y educación ambiental de los pobladores.

Dinámica y perfil del consumo eléctrico

Por la dispersión de las viviendas en la comunidad no fue posible ubicar un grupo electrógeno para suministrar electricidad. Sin embargo, todas las familias poseen paneles solares tipo módulo individual de 250 W, los cuales fueron instalados por la empresa eléctrica en el año 2017, como parte de un programa de electrificación de viviendas aisladas impulsadas por el gobierno cubano. No obstante, esa tecnología solo proveía electricidad, limitada a 2-3 lámparas de 20 W, un radio, un ventilador y una TV. Inicialmente la implementación de esas tecnologías fue muy aceptada y valorada, lo cual impactó favorablemente en la vida social y el hábitat en la comunidad; sin embargo, limitaron el uso de otros equipos eléctricos de uso cotidiano convencional, por ejemplo, lavadoras, batidoras, bombas para agua o refrigeradores. Esas limitaciones son una de las principales exigencias de los comunitarios en términos energéticos (Guardia et al., 2020).

El principal uso de la electricidad en las viviendas es para alumbrado y tareas del hogar. Para proyectar el dimensionamiento de la futura potencia necesaria de las instalaciones para incrementar el suministro de energía eléctrica mediante FRE a la comunidad, se hace necesario aumentar la carga instalada debido a que muchos comunitarios refirieron no tener más equipos electrodomésticos por la limitada oferta que llega a sus viviendas. Además, los comunitarios señalaron que con suministro eléctrico suficiente podrían instalar bombas eléctricas para el bombeo de agua para el consumo de sus casas, los animales y el riego de los cultivos.

Dentro de las características del sistema de suministro eléctrico se debe mencionar que ninguna vivienda tiene metrocontador, ni sistema de protección eléctrica. El 30 % tiene adecuados dispositivos de iluminación, el 44 % en estado regular y el 26 % inadecuados. Predomina los colores interiores oscuros (80 %), seguido de colores mixtos (15 %) y claros (5 %).

Estimación de la matriz actual y futura

El desarrollo de una matriz energética antes y después de la implementación de SFVA permite visualizar el consumo total de los diferentes portadores energéticos, identificando en cuál de los portadores energéticos se debe realizar mayor énfasis para disminuir su consumo independientemente de las posibilidades de electrificar las viviendas con determinada tecnología. Para el caso de Ensenada del Indio se tomaron las siguientes consideraciones:

El consumo de leña diario en la comunidad está dado por el número total de viviendas (32) y un factor de 19,35 kg/día, para un total de 619,2 kg/día.

Para el cálculo del consumo de leña anual se utilizó un coeficiente en correspondencia con la capacidad de acceso a la leña en la comunidad (0,9) y otro que tiene en cuenta la cantidad de viviendas que utilizan la leña como combustible para cocinar (0,95), obteniendo como resultado 193 237 kg (69,4 TEP).

La leña es el portador energético que más se consume en la comunidad, esto se debe principalmente al fácil acceso que tienen los pobladores y a que la mayoría de esta proviene de plantas invasoras.

A partir de las asignaciones mensuales de alcohol y keroseno, así como el número de viviendas y habitantes, se determinó el consumo de litros anual de estos dos portadores.

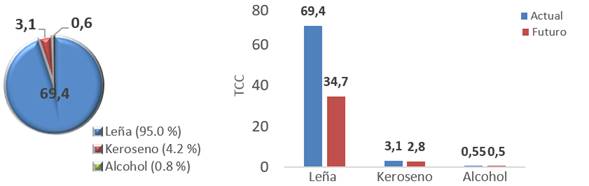

Una vez instalados los SFVA los portadores energéticos presentaron una reducción estimada del 50,0 % de la leña, 10,0 % de alcohol y 10,0 % de keroseno (Figura 1).

Figura 1. Matriz energética actual y comparación con la matriz futura.

En la comunidad se consumía un total de 73,05 TEP anual, y luego de la implementación de los SFVA se pudo apreciar una reducción aproximada de un 48,0 % (38,0 TEP), esto a su vez propicia una reducción de las emisiones de dióxido de carbono en 159 420,5 kg de CO2 por año. También se redujo considerablemente la contaminación por partículas nocivas que se liberan durante la quema de leña.

Caracterización del sistema fotovoltaico aislado propuesto para la electrificación de las viviendas

El sistema fotovoltaico propuesto para la electrificación de la comunidad Ensenada del Indio tiene una potencia de 2,2 kWp. Entre sus principales componentes se encuentran: el gabinete tecnológico, el inversor híbrido, panel de conexiones, baterías de gel, paneles fotovoltaicos, cable de puesta a tierra, cable de cobre desnudo, conectores MC4 (sencillo y tipo Y), terminal de ojo M10, cableado de corriente directa (de colores rojo y negro), conector triangular, KS conector, viga inclinada, sed de tornillos, guía riel, columna ajustable, bridas plásticas y estructura de soporte.

La matriz fotovoltaica está compuesta por un grupo de tres paneles fotovoltaicos en serie y dos grupos en paralelos. Los módulos fotovoltaicos tienen una potencia de 370 W y un voltaje/corriente de trabajo de 38.9 V/9.59 A respectivamente (Figura 2).

Figura 2. Módulos fotovoltaicos instalados en la comunidad y gabinetes tecnológicos usados en la implementación de los sistemas.

El modelo del gabinete tecnológico que se usó en la instalación de los sistemas fotovoltaicos fue TLS202. Este posee una potencia nominal de 2500 VA/2000 W, un rango de frecuencia de entrada de 55 Hz-66 Hz y un rango de frecuencia de salida de 60 Hz±1%. Contiene 4 baterías de gel plomo-ácido congelada por válvula de 12V/250Ah.

El modelo del inversor híbrido utilizado fue LS2KW/48V+80A. Este tiene una potencia nominal de 2500VA/2000W, voltaje de batería estándar de 48VCD, rango de frecuencia de entrada a la red de 55 Hz-65 Hz, eficiencia de salida ≥85%, eficiencia de salida de red >90%.

El cableado de corriente continua de interconexión de los SFVA fue de 1· 4m², mientras que los terminales de cableado KS, terminales de cableado M10 y cable trenzado de cobre desnudo fueron de 1 · 5 m².

Experiencias técnicas durante el proceso de implementación

En la Comunidad Rural Aislada Ensenada del Indio, estaba prevista la instalación de 32 SFVA de 2,2 kW de potencia, sin embargo, solo se instalaron 29 de ellos, esto se debió fundamentalmente a que algunas de las personas se mudaron, y otras se negaron. De los 29 sistemas instalados, 5 estuvieron a cargo de la brigada FRE 1, 6 de la brigada FRE 2, 12 a cargo del Grupo Electógeno de Montaña y 6 de la brigada de Copextel.

Durante la implementación existieron dificultades técnicas entre las que se encuentran la falta de calidad, cantidad y variedad de herramientas, que provocó el retraso de la electrificación. A pesar de que muchos vecinos apoyaron con el previo removimiento del suelo, las características geológicas del terreno y la escasés de implementos necesarios como son el pico, la pala, y las barretas provocaron un retraso en en el tiempo de ejecución. No se cuenta con un stop de piezas y medios para el mantenimiento futuro de los sistemas y los caminos están en muy mal estado, dificultando el acceso a las viviendas y a la comunidad.

Relacionado al proceso inversionista se pudo apreciar la diferencia entre el valor del presupuesto concebido para la compra de la tecnología y la dinámica actual de los precios en el mercado. Las UEB de las provincias implicadas deben conjugar los elementos del sistema contable referido a estas tecnologías y completar el conjunto de aspectos legales que conlleva este tema.

Las UEB tienen la obligación de revisar toda la tecnología involucrada, ya sean los reguladores, inversores, paneles solares fotovoltaicos, y otros; de manera tal de constatar las condiciones técnicas de cada componente y luego proceder al envío seguro de los mismos hasta los municipios o directamente a las comunidades. Este proceso trae aparejado la confección de un expediente de reclamación a la importadora o comercializadora interna en el país, en caso de que algún equipo esté dañado. En la implementación de los SFVA en Ensenada del Indio hubo un total de 5 equipos que presentaron fallas, de ellos 3 inversores y 2 reguladores.

La protección total de los sistemas no se garantizó debido al incumplimiento de requisitos del Manual de Operaciones para obtener la mayor eficiencia de los equipos, entre los que destacan: el índice de humedad, grado de inclinación de los paneles, polvo y el efecto de sombra (Figura 3). Tampoco se tomaron todas las medidas posibles para evitar la ocurrencia de hechos destructivos en los equipos por parte de los animales de ganado mayor que poseen los habitantes de la comunidad.

Un aspecto contra la sostenibilidad técnica en este tipo de proyectos es la baja potencia instalada en las viviendas, lo que provoca que las baterías no cumplan con un régimen de carga y descarga necesario para garantizar un buen funcionamiento.

Dentro de los principales problemas logísticos se encuentran el insuficiente combustible y transporte proporcionado por el gobierno local y la falta de insumos como comida y aseo personal. No se concibió en la planificación del proyecto el cableado que iba del closet del inversor al punto de conexión principal en las viviendas.

Figura 3. Humedad y efecto de sombras en los paneles solares instalados.

Una vez terminado el montaje de todos los equipos, se midió el aterramiento, comprobando que la resistividad del terreno fuese inferior a los 2Ω, se revisó el cableado de toda la conexión y al estar todo correctamente, se conectó el inversor. Se hicieron mediciones de corriente y voltaje, comprobando el buen funcionamiento de los sistemas; sin embargo, las pruebas realizadas antes y después del montaje no coinciden totalmente con las indicaciones del manual, se plantea la necesidad de establecer un procedimiento que incluya el proceso de preparación, montaje, puesta en marcha y mantenimiento.

Es necesario capacitar a los implementadores independientemente de la procedencia de la brigada, debido a que existen muchos aspectos técnicos en la dinámica de operación de los SFVA. Se propone contar con uno de estos sistemas para pruebas pilotos y estudios de los regímenes de explotación a los que puedan ser sometidos.

Experiencias desde lo social en el proceso de implementación

A pesar de que la tecnología que mejor se adapta a las características del territorio es un sistema de microrredes proyectado, se decidió sustituirlo por Sistemas Fotovoltaicos Aislados debido al encarecimiento de las tecnologías en el mercado internacional.

Se desarrolló una capacitación para los habitantes, relacionada a los beneficios, el cuidado, la conservación de cada componente y la necesidad de conectar suficiente carga a los sistemas, de modo tal que las baterías cumplan con su régimen de carga y descarga para mantener su buen funcionamiento en el tiempo. La efectividad de este proceso notó en las visitas posteriores a la implementación, donde se percibió la cultura que habían tomado los pobladores, ya que desconectan algunos equipos para balancear la carga y consumir más energía cuando hay mayor radiación solar.

La comunidad en general recibió el proyecto de manera saludable. Los habitantes ya tenían una experiencia positiva previa con sistemas modulares de 300 W y sabían que la nueva potencia propuesta iba a satisfacer sus necesidades y demandas como si estuvieran en una zona urbana. La gran mayoría de las personas ayudaron el proceso de implementación, sobre todo en la preparación del suelo donde van situadas las estructuras de soporte y el apoyo en la cocción de los alimentos de las brigadas.

Algunos pobladores que perdieron componentes de los SFVA anteriormente instalados, debido a la falta de seguridad en sus casas mejoraron las condiciones de sus viviendas mientras que otros no se comprometieron a dar el aseguramiento futuro a las tecnologías, teniendo en cuenta que no conviven a tiempo completo en la comunidad o viven muy alejados. Estos son elementos que se dialogan no solo con el delegado de la comunidad, sino también con el Gobierno Municipal, hasta llegar a un acuerdo. En este caso dos personas no aceptaron el compromiso de cuidar el sistema, la decisión de cada uno se constató en una carta de consentimiento. Hubo otro caso en el que se optó por la instalación de un pequeño sistema de 300W, porque no se prevee un incremento de la carga a futuro.

A pesar de que en cada etapas se ha intentado cuidar el Medio Ambiente, es casi imposible instalar un sistema en una vivienda sin talar árboles. Se realizan afectaciones que no están siendo cuantificadas, ni restituidas a pesar de que en Ensenada del Indio no existe reserva natural, ni plantas en peligro de extinción que deban ser consideradas. Un problema que supone un aumento de la tala de árboles es la compactación de las viviendas; una posible solución es unir algunos sistemas y conectar los inversores en cascada de manera tal que proporcionen una energía total, creando así, pequeñas microrredes fotovoltaicas.

Conclusiones

El proyecto de implementación de Sistemas Fotovoltaicos Aislados de 2,2 kWp de potencia en la Comunidad Rural de Ensenada del Indio, cambió la vida de muchas personas en ese lugar, proporcionándoles energía eléctrica las 24 horas del día, con la misma calidad y continuidad de una vivienda localizada en el sector urbano.

El proyecto provoca un diversificación del desarrollo local, debido a que se pueden crear minindustrias a nivel de comunidad o de viviendas, y la producción agropecuaria no se verá limitada por la falta de electricidad. El Gobierno Cubano está comprometido con impulsar el desarrollo económico en este tipo de comunidades, con el fin de mitigar los procesos de migración existentes; de ahí la necesidades de aprovechar todas las potencialidades de energía renovable que posee el territorio.

El análisis de la implementación de este tipo de proyectos permite detectar las dificultades técnicas y de gestión a las que se enfrentan las brigadas, permitiendo su rectificación en proyectos posteriores; y facilita la creación de estrategias de protección al Medio Ambiente que no fueron consideradas anteriormente.

Referencias bibliográficas

Camejo, J., Heredia. R. & Hechavarría, F. (2015). Central fotovoltaica Santamaría del Loreto. 15 Años, Impactos. Avances en Energía Renovables y medio ambiente AVERMA, 1-6. https://portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/averma/article/view/2389

Cuenca, A.; Oña, C.; Suquillo, I.; Miniguano, H. “Design Methodology of Off-Grid PV Solar Powered Systems for Rural Areas in Ecuador”. Revista Técnica “energía”, 20(I), 43-51. https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v20.n1.2023.537

Echevarría, M.C., Pérez, R., Martínez, Y., Medina, A. & Barrera, E. (2020). Fuentes renovables de energía en comunidades rurales aisladas: una metodología de intervención social. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, VIII(1), 1-28. https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/2447

González Moreno, T., Olalde Font R., Sánchez Machado I. R., Cherni, J. (2017). La inversión energética en el desarrollo rural y agrícola en Cuba. Caso de estudio comunidad 4to Congreso, Santi Spiritus. Centro agrícola, 44(4), 49-57. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://scielo.sld.cu/scielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS0253-57852017000400008&ved=2ahUKEwjZ282y9Mr9AhWKF1kFHamrCEYQFnoECA0QBQ&usg=AOvVaw3eBcbi7wamanHS62Ma1DGO

Guardia, Y., Pompa, Y., Pompa, Y., Riquenes, M., Estrada, A., Áreas, Q. (2020). Estudio Integral Comunidad Ensenada del Indio. Grupo Gestor de la Provincia de Granma.

Izquierdo L. & Eisman. J. (2009). La electrificación sostenible de zonas rurales aisladas de países en desarrollo mediante microsistemas eléctricos renovables. Cajamarca, Perú. Conferencia presentada en el XV Simposio Solar Peruano celebrado el 10-14 de Noviembre del 2008.

Korkeakoski, M. & Filgueiras, M. (2022). Una mirada a la transición de la matriz energética cubana. Ingeniería Energética, 43(3), 1-8. https://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/index

Nolasco, E. & Gomis, O. (2021). Acceso a la electricidad y desarrollo rural. CienciAmérica, 10(3), 1-16. http://dx.doi.org/10.3321/ca.v10i.371

Olalade, R., González, T., Herrera, I., Cherni, J., Urbina, A. & Serrano, L. (2016). Innovación tecnólogica energetica en comunidades rurales. Caso de Estudio comunidad de “Manantiales”, Villa Clara, Cuba. Centro Agrícola, 43(3), 13-21. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0253-57852016000300002&script=sci_arttext

Pérez Gutiérrez, R., Echevarría Gómez, M. C., Medina Echevarría, A., Barrera Cardoso, E. L. & Núñez Jover, J. (2021). Las fuentes renovables de energía en tres comunidades rurales de Cuba. Límites y oportunidades. Universidad y Sociedad, 13(6), 109-122. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202021000600109&script=sci_arttext

Soto, M.A., Vilaragut, M. & Castro, M. (2021). Diseño de Microrred eléctrica para la comunidad Cocodrilo de la Isla de la Juventud, Cuba. Ingenería Eléctrica, 42(3), 25-34. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-59012021000300025&script=sci_arttext&tlng=en

Zambrano, P. V. (2022). Energía ecológica en el sector rural: estrategias para su implementación Polo del Conocimiento, 7(3), 1100-1111. https://doi.org/10.23857/pc.v7i3.3780